世の中には、おそらく同じことを言いたいのだろうが、言ってる内容が正反対になるというものがある。

どちらかが正しくて、どちらかが間違ってるという話ではなく、背景にあるものが違うと同じことが違って見えるということだ。

最近の世の中は、老若男女問わず『痩せたい!』という願望が根強いが、これは飽食の時代だからこそでもある。

食事にも気を付けているし、運動も定期的に行っているのに思うように体重が減らない……。そんな悩みの原因は、たんぱく質不足にあるのかもしれないというケースが増えてるらしい。

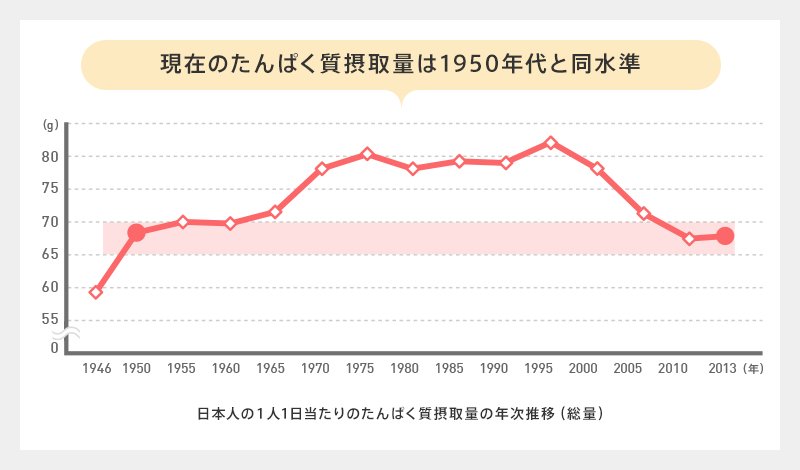

現代の日本人のタンパク質の摂取量は1950年代と同水準まで低下してると言われ、最近20年では全ての年代でたんぱく質の摂取量は低下傾向だと言われてる。

https://www.meiji.co.jp/milk-protein/healthy-life/article-1.html

体は大きくなっているのに摂取するタンパク質が少なければ弊害は出そうだ。

そして最近の低糖質ダイエット(=炭水化物抜きダイエット)では、減らした糖質の代わりに肉や野菜を多く食べることで空腹を無くすように薦めてると取れる話を良く目にする。

また、世間では大食いは温かい目で見られることが多い。

その結果、タンパク質の過剰摂取という問題が起きている。

そう、良い物は摂り過ぎちゃうことがある。

1.息が変な臭いになる

2.気分が急に落ち込む

3.腎臓の調子が乱れるかもしれない

4.胃腸の問題に苦しめられるかもしれない

5.体重が増える

このように、意識の持ち方で不足するものと過剰になるものがあり、それらが今度は意識を不足させたり過剰にさせたりする。

競争はないほうがいいって本当? 社会を衰退させるかもしれない「競争嫌い」への疑問

「運動会の徒競走でみんな手をつないでゴールする」という取り組みをした小学校の話をどこかで耳にしたことがある。理由は「競争を避けるため」だったと思う。たしかに「競争社会」にはネガティブなイメージが含まれている。みんなが厳しい目つきをして、我先にと他人を蹴落とし、足を引っ張り合い、格差が生まれる……そんなイメージがある。

勉強や仕事は遊びよりも上位に位置づけられる。

勉強や仕事では常に結果が求められ、目標の達成のみが評価される。

こんな意識が過剰になったことの弊害が子供に現れだしたために"競争"を悪者とみなし、その対策として付け焼刃的に対処したことが、悪名高い"ゆとり教育"につながったが、その後を見れば"ゆとり"は失敗だったことがわかる。

"結果"を過剰に求めた結果生じた歪みを是正しようと"競争"を減らしたが、そのことは"本気"や"やる気"の減少に繋がったのだろう。

子供だけでなく大人だって、遊ぶ時は自然と本気になる。

好きで、楽しいからするのが遊びの動機だ。

本気になれない時は、本当は遊びたくないか、好きじゃないことをしてるかだ。

大人になると、遊びですら本気ではない"お付き合い"になる。

つまり、遊びですら遊びになってない人が増えている。

過剰な意識が減らした"競争"は、"本気"を減らしてしまい、"やる気"を奪った。

"本気"や"やる気"は、興味や関心が無ければ湧いてこない。

そう、"本気"や"やる気"は作るものでもなければ、勝手にそこにあるものでもない。

自分の意志だけではどうしようもない"湧いてくるもの"で、特別なもののはずだ。

日本的な教育に過剰だったのは、全員に同じことに本気になることを教えようとしたことで、それがふさわしかった時代はとっくに終わっているのだ。

今気づくべきは、誰もが、自分だけの思いや考えを持っているかもしれないという、ほんとうの意味での多様性を受止められる仕組みが実は日本には不足してるという事実だ。

しかし多くの場合、大事なことは少し耳心地の良い話や、深イイ話風に置き換えられ、肝心なことを曖昧にさせようとする。

自分のもつ知識をオープンにすると、「旗を立てる」という効果もあります。要するに、最初にそれを言った人というふうに、まわりの人が認知してくれる。最初に言ったということ自体がブランドだし、旗を立てたところには、それに関心がある人たちや情報がどんどん集まってきます。

間違ってるとは思わないが、いかにもコンサルが言いそうなセリフだ、どこがコンサルっぽいかというと"他人の褌で相撲を取る"が原点にあるというところだ。

ビジネスの世界では、使えるものは何でも使うというのが当たり前だが、そういうやり方が行き詰まっていることは多くの人が感じている。

やっぱり、相撲を取るなら自分の褌を使ったほうが良いはず、そして褌は使いまわしや貸し借りの対象にはしないということが大事だ。

年功序列や終身雇用が崩れた現在では、自分を守るのは自分だけ。

ビジネスという意味では、一億総個人事業主を意識したほうが良い時代になっている。

少々長いが、良い話なので長めに引用するが是非リンク先の記事を読んで欲しい。

ソフトバンク和田投手が若手に自分からアドバイスをしない3つの理由 和田毅

僕らプロ野球選手は、同じチームメートであっても、基本的にはいわゆる「個人事業主」なので、企業で働くビジネスマンの方たちの上司・部下関係とは少し違う。

彼らにアドバイスをする機会がないわけではないが、だからといって師弟関係があるわけでもない。あえて適当な言葉を探せば、「先生と生徒」というのがいちばんしっくりくるような気もするが、学校の先生のように一方的に勉強を教えるスタイルをとるわけではないし、僕自身が彼らから教えられることも多い。

まず僕が気をつけているのが、「自分から進んでアドバイスしない」ということだ。基本的に僕は、後輩から質問されたことにしか答えないようにしている。「フォームのこの部分を改良すれば、もっとよくなるかもしれないな……」と内心思っていても、僕のほうから彼らに助言することはない。

1つは、あまりにも当たり前すぎて拍子抜けされるかもしれないが、本人が自発的に「知りたい」「学びたい」と思ったことでなければ、いくらこちらが熱心に教えてもあまり意味がないと僕が考えているからだ。

2つ目の理由は、

ピッチャーの投球フォームは、非常に微妙なバランスの上に成り立っていて、少しいじるだけでも、全体が大きく崩れかねない。だから、フォームの欠点が部分的に修正されたとしても、長所まで消し去ってしまう危険性すらあるのだ。生半可なアドバイスによって、彼らの武器まで奪うようなことになっては元も子もない。

3つ目の理由は、

僕のアドバイスが功を奏さなかった場合……もっと言えば、悪いほうに転んでしまった場合、僕にはその責任の取りようがない。

そんな和田投手はアドバイスこそしないが、果たすべき役割を持っていることは自覚している。

集団で練習するときには、一種の共通言語があるに越したことはない。しかし、メンバー全員がそれを共有しているとは限らないだろう。そういうとき、若手メンバーにも理解できる言葉に「翻訳」するのは、年長者である僕の役割なのだと考えている。

プロ野球の選手と言うのは、観客の目線で見てると、遊びの世界の延長線上で生きている人に見える。

今や"本気"の世界は、遊びの世界か命を掛けるような世界しかないのかもしれない。

やりたいことを我慢して、やりたくないことを一生懸命やってきた日本人が、今の日本を作ったといえるだろう。

日本では、いろんなものが売っているのに、欲しいものだけが売ってないと言われるが、同様に色んな生き方ができる自由はあるはずだが、本気になれるものだけが無いと感じてる人は多い。

本気になりたかったら、"好き"を諦めないことだ。