『空気を読む』、『察する』などと表現すると、いかにも日本人がする反応だと感じるが、これを非言語的な『ノンバーバルコミュニケーション』と呼ぶと程度の差はあっても国籍や言語に関係なくしてしまう反応だと思える。

テレビでニュースを見てる場合、ありふれてるように感じる画面の中にはさまざまな情報がある。

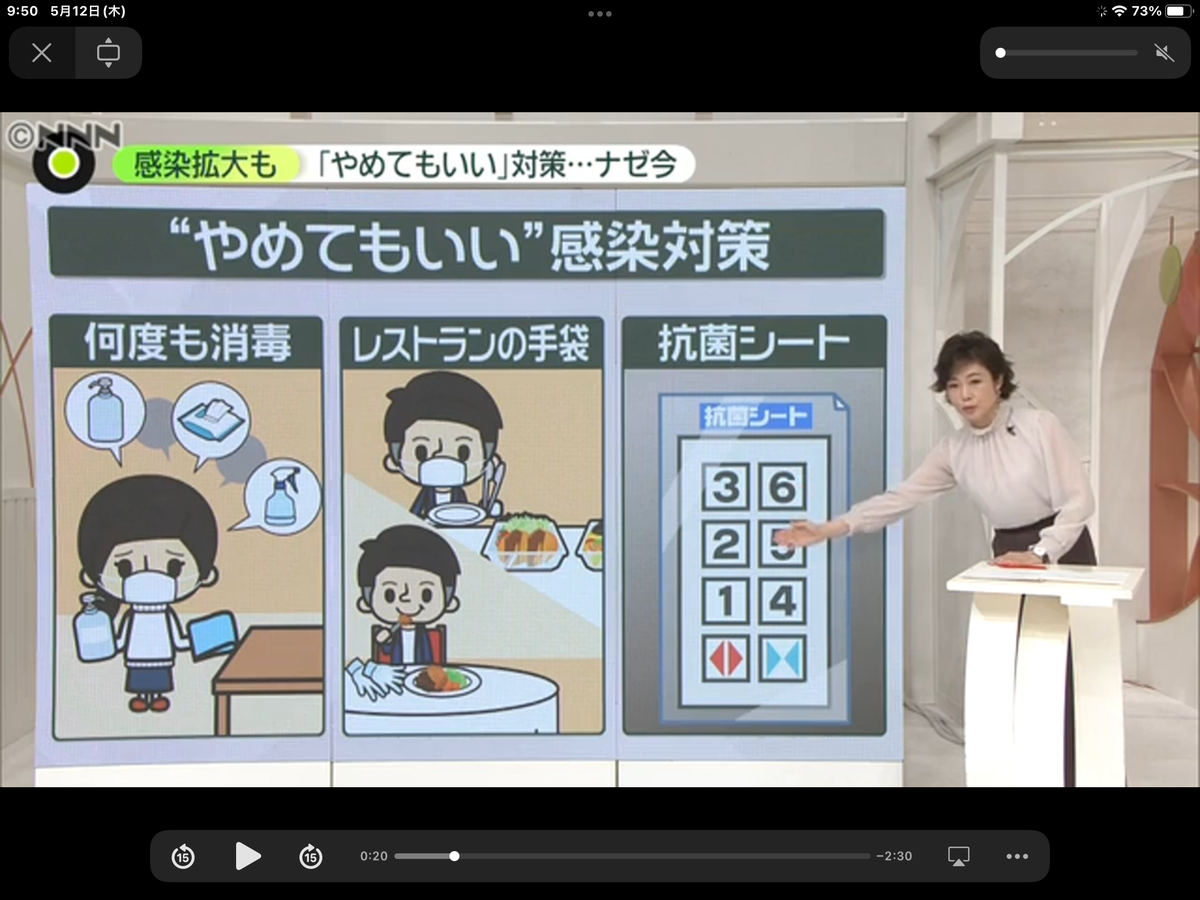

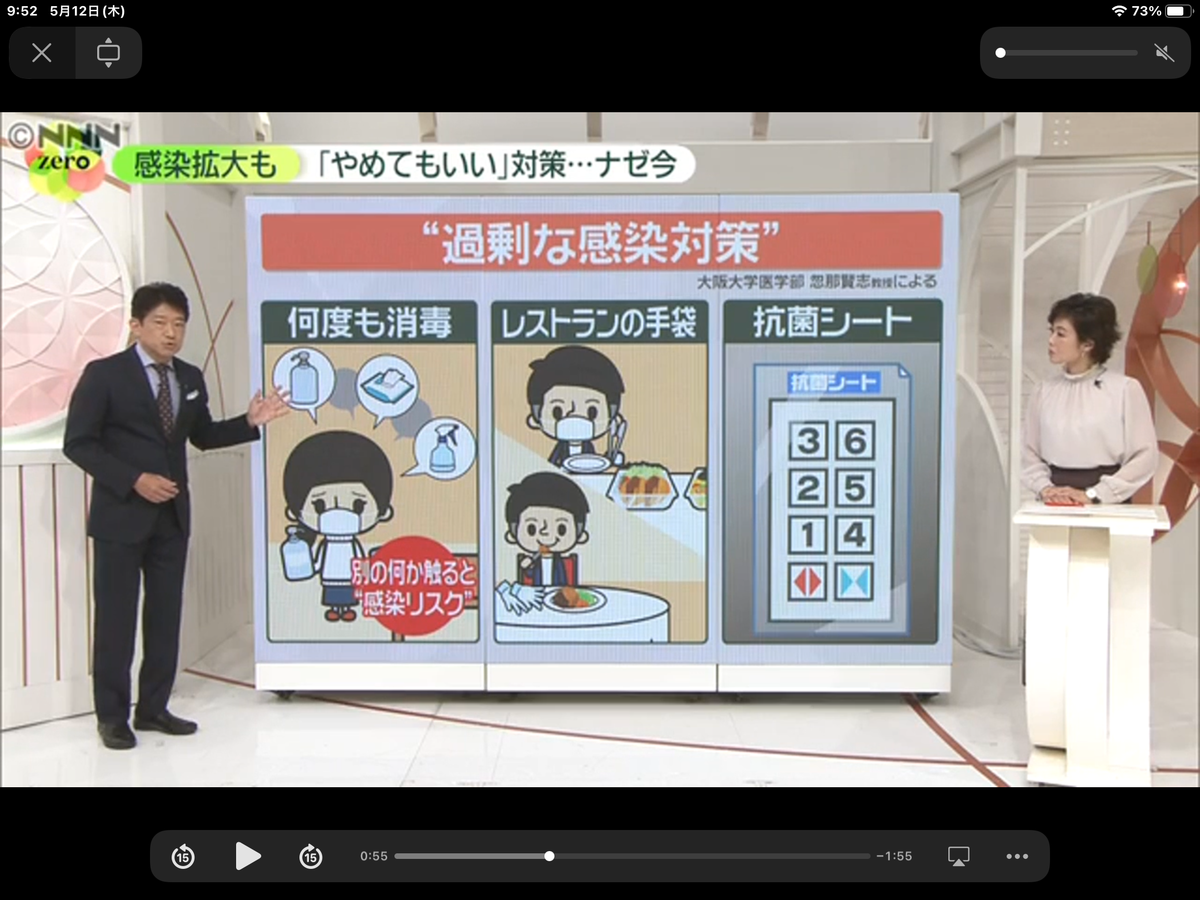

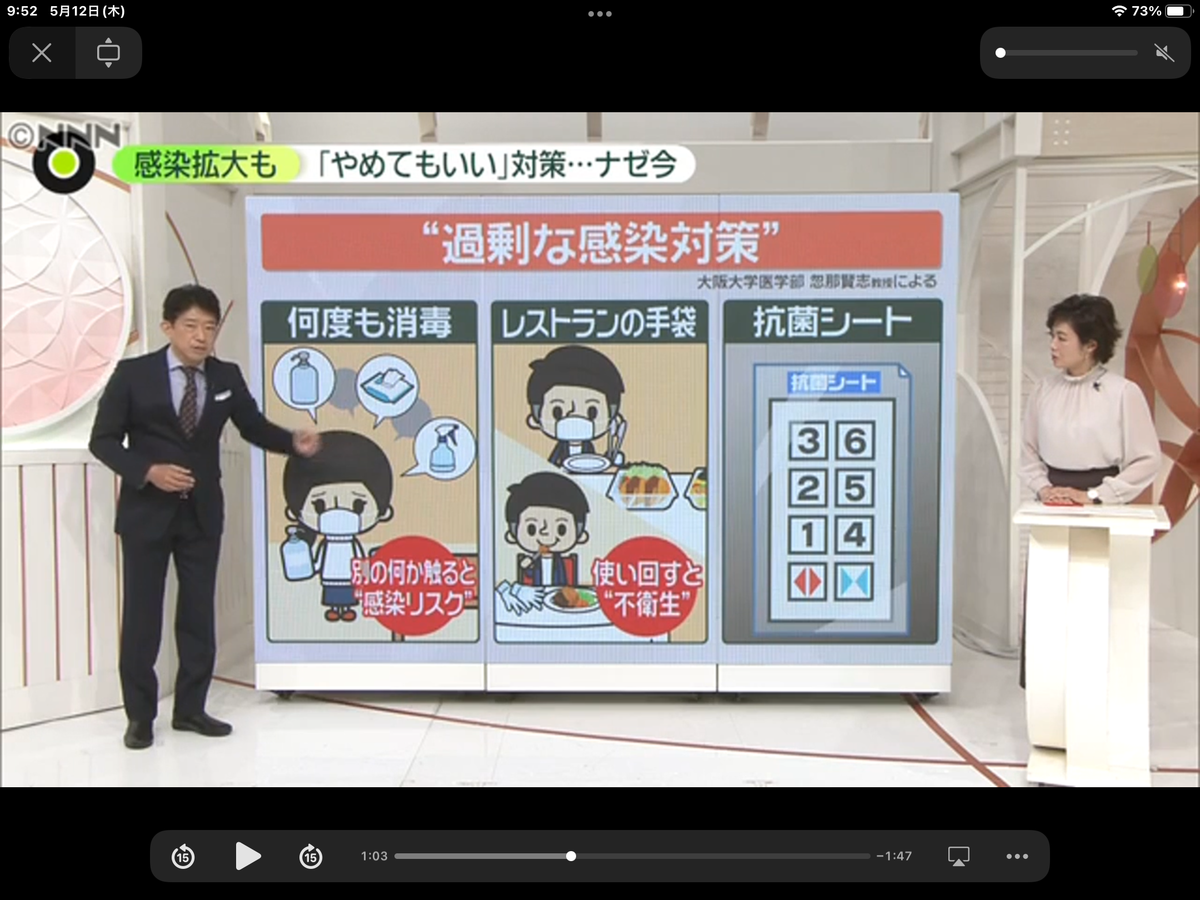

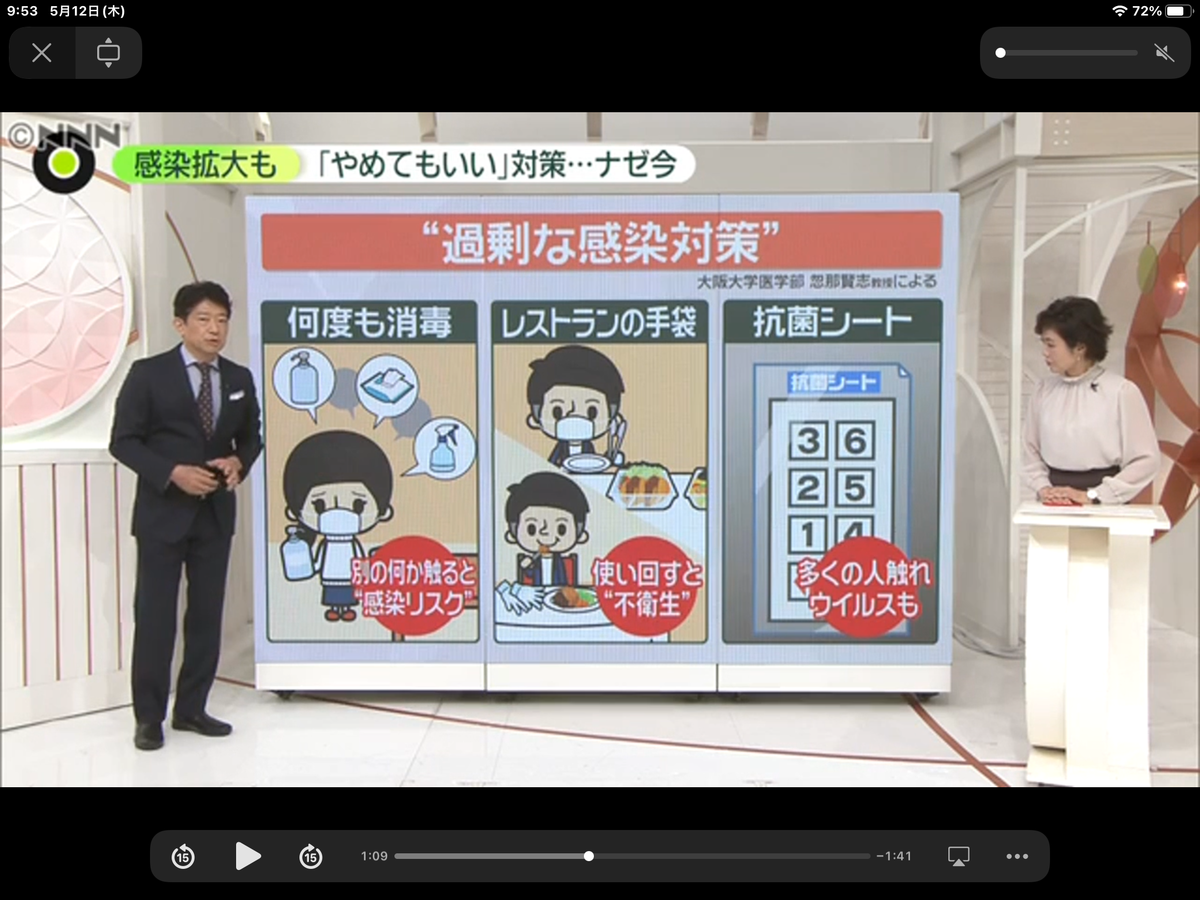

以下で引用する画像は次の記事に埋め込まれている日本テレビの映像をiPadでキャプチャーしたもの。

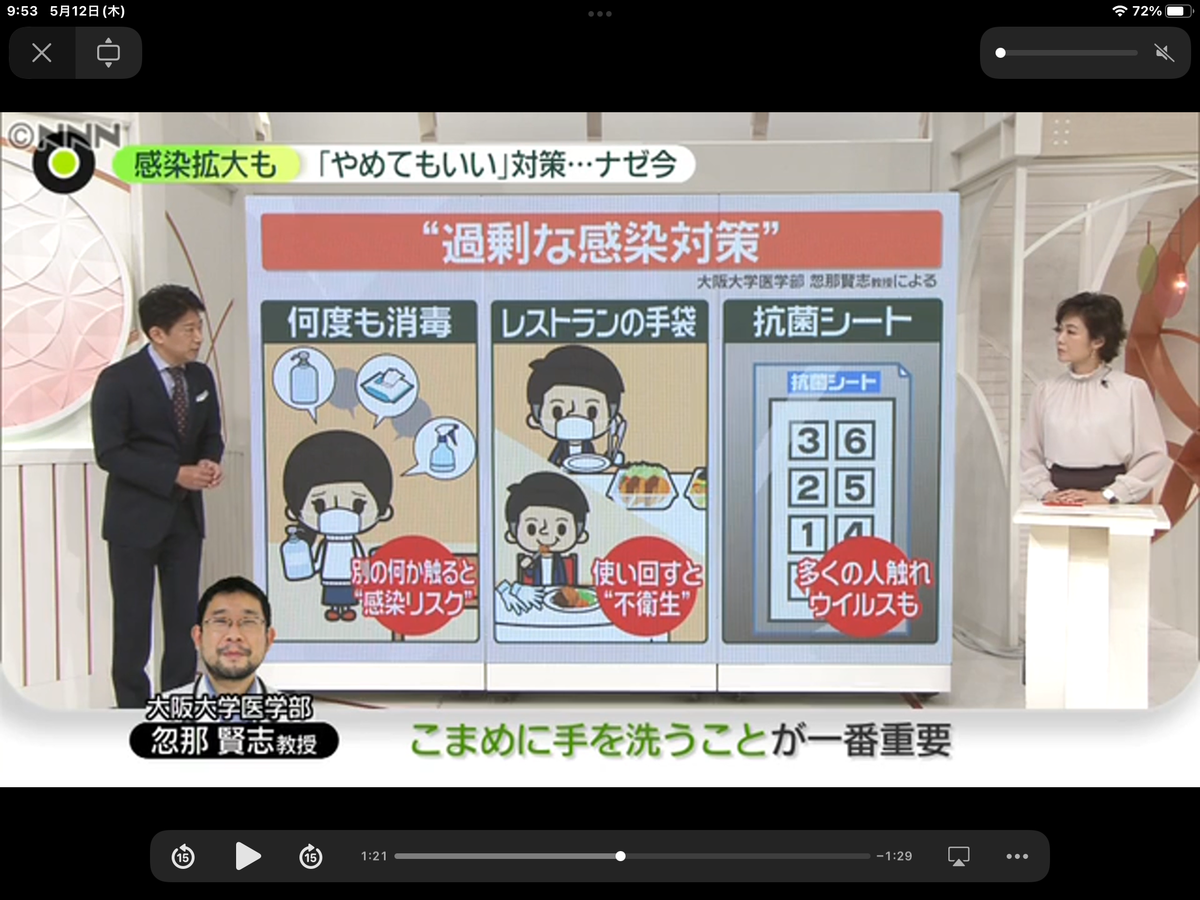

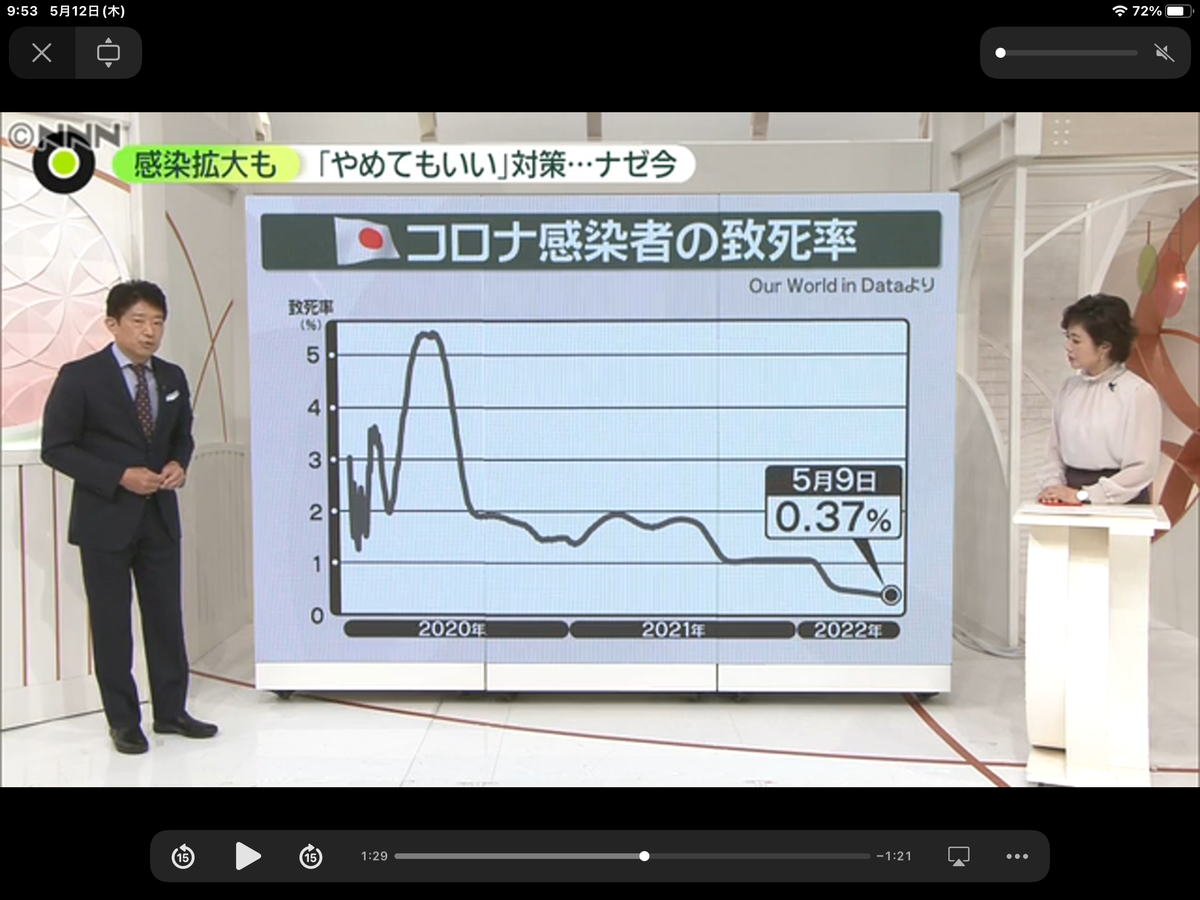

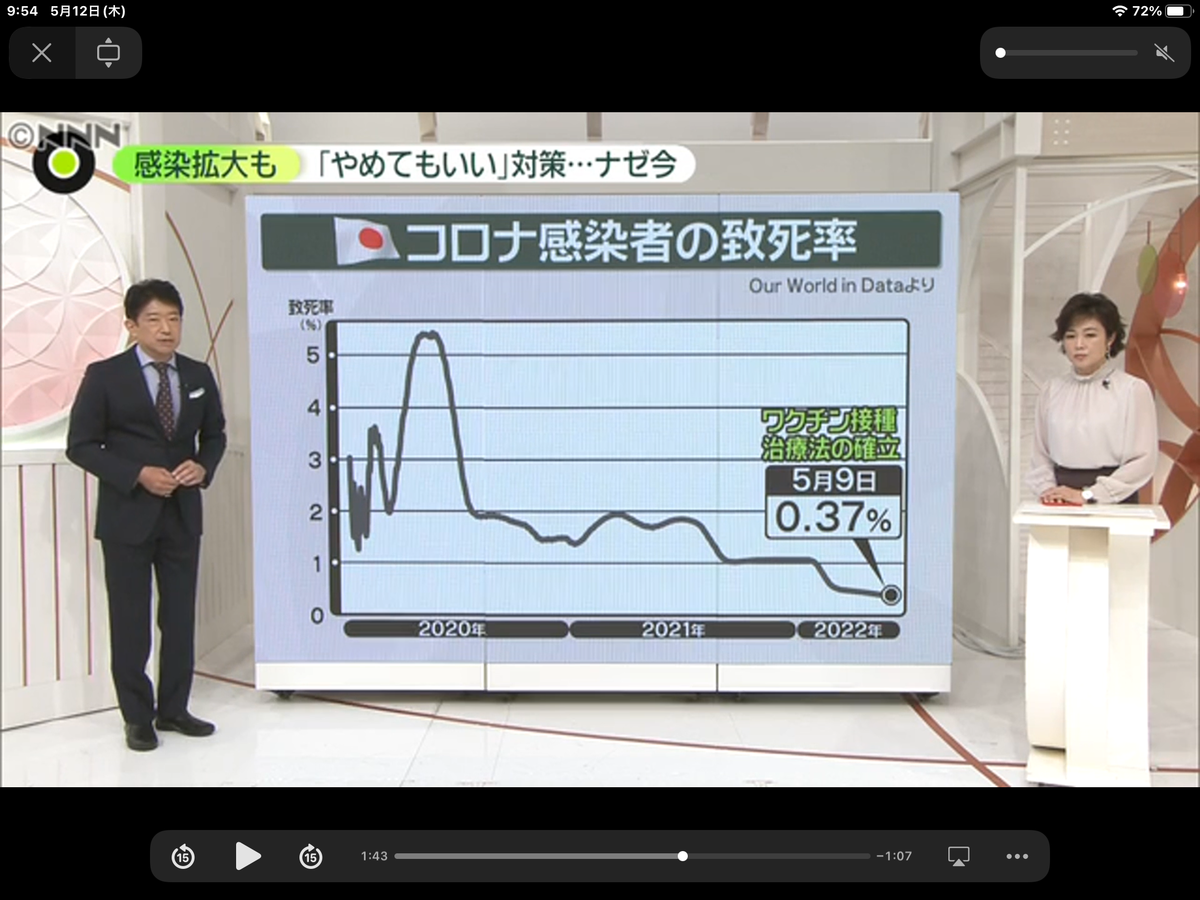

「やめてもいい」過剰なコロナ対策とは? レストランで、エレベーターで……医師が提言、ナゼ今 「こまめな手洗い一番重要」

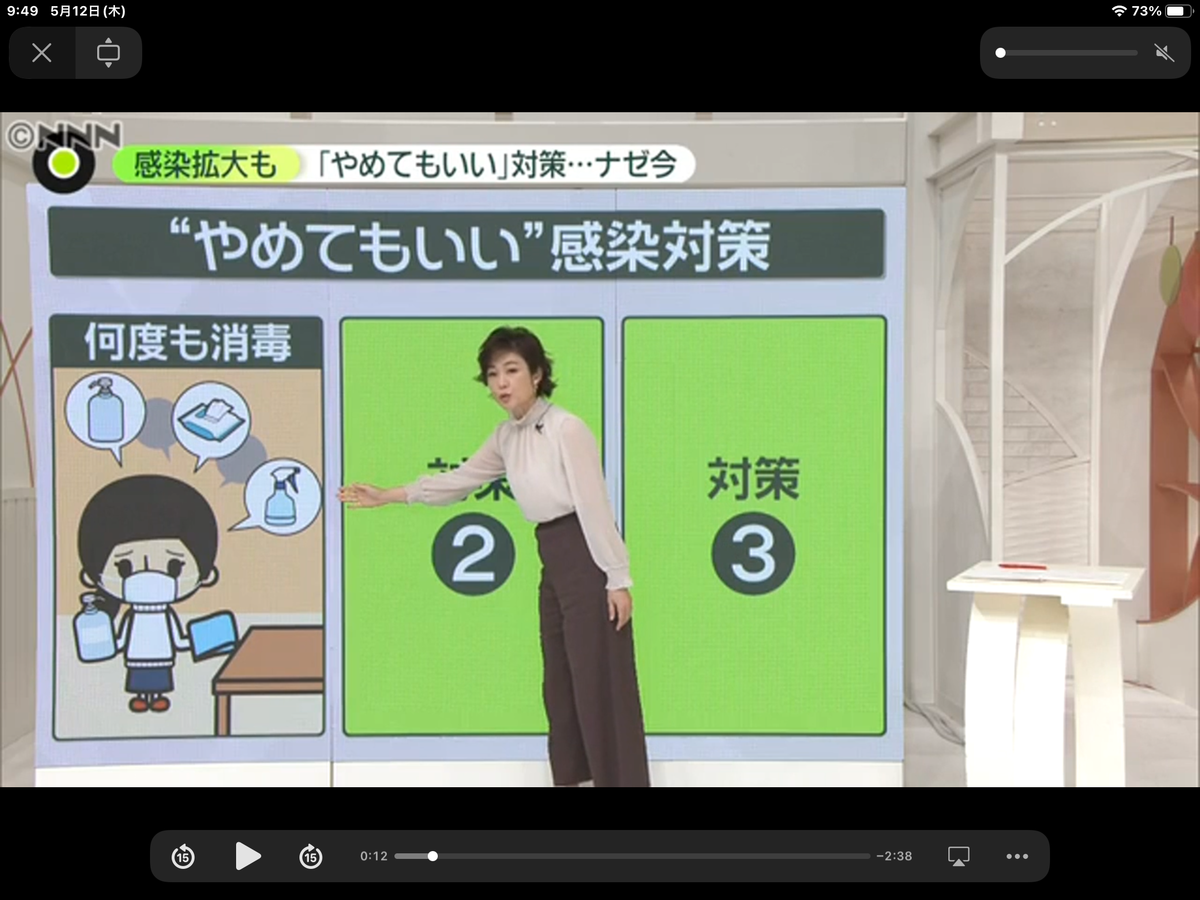

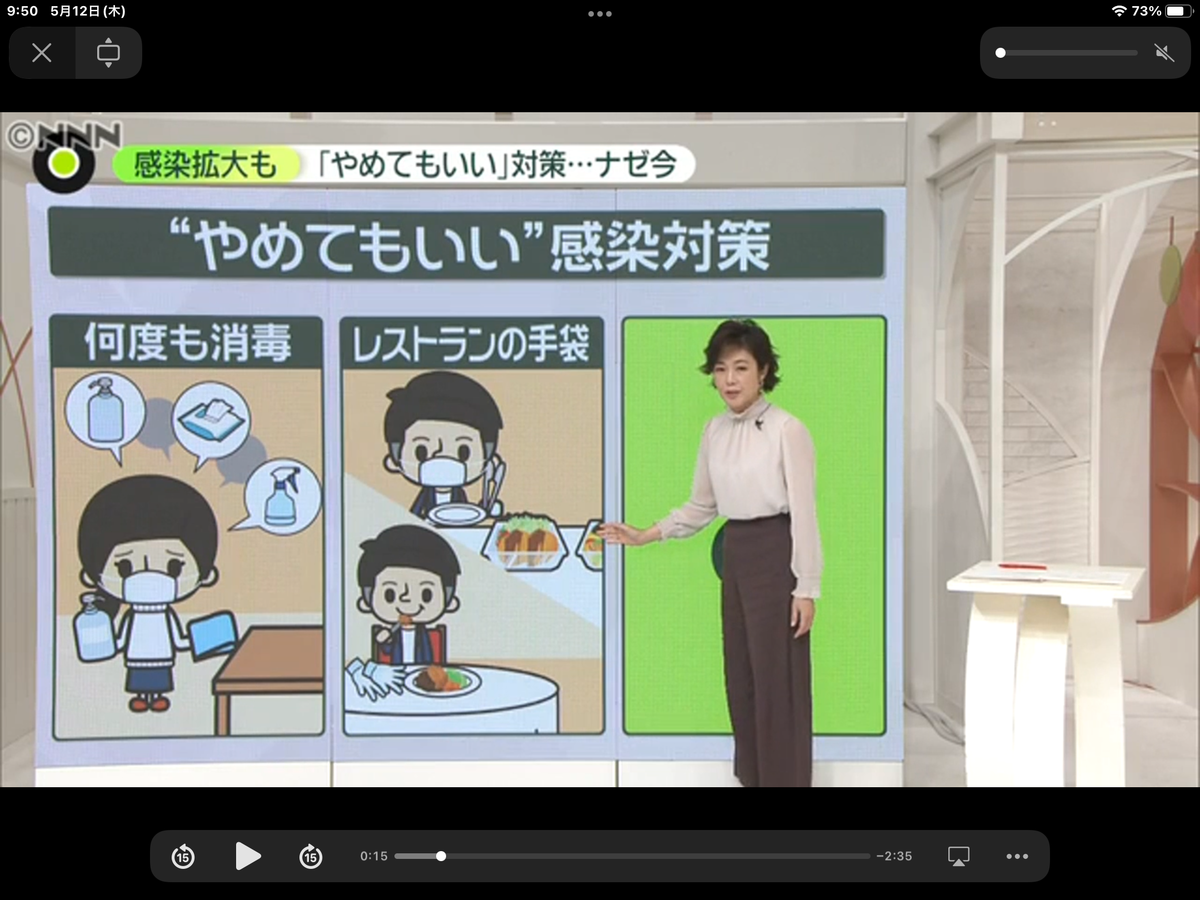

このニュースの中から主要な映像を数枚抜き出して以下に表示する。

2分50秒の動画を10数枚の静止画にしたことでの情報の変化も加わってるし、静止画にしたことで音声が削られている。

そうであってもそれなりの情報量がある。

意識的に、あるいは無意識のうちに情報を選別し解釈してるはずで、その解釈の仕方はきっと個性に通じるだろう。

メラビアンの法則というのがある。

人間が得る情報の総量を100とすると、

①55%が視覚情報。

②38%が聴覚情報。

③7%が言語情報。

上記のように静止画で切り取った場合だと単純にメラビアンの法則の比率の音声の38%を除くと、

視覚情報が88%

言語情報が12%

となる。

つまり、肝心なテーマである『感染対策やめてもいい?』よりもキャスターや出演者の表情や仕草や服装あるいはカメラワークの方が遥かに印象を強く与えているのだ。

映画の世界では昔は1カット7〜8秒と言われていたようだが、現在は3秒と言われている。

他のコンテンツではもっとどんどん早くなっている。

スマホとアプリの普及で1カットの時間の長さに耐えられない脳を持つ人が増えている。

情報は欲しいが、それを理解するには不十分な時間しか費やせなくなってもいるのだ。

詳しく何かを知りたい場合は、言語情報は非常に頼りになるが、そのためにはかなりの積極性や能動性が必要になる。

中途半端に増え過ぎた言語情報は、結局中途半端にしか理解されてないのに『ああ、またか、知ってるよ』という印象しか与えなくなっているのだ。

自分のことを賢いと思ってる人ほどノンバーバルをバカにしがちだが、そんな人たちはノンバーバルな人たちからは同じようにバカに見えてるだろう。

『話せば分かるは嘘』がキャッチフレーズのバカの壁を思い出す。