4630万円事件で予想外の展開が起きたようだ。

決済代行業者の1つから山口 阿武町の口座に3500万円余 返還 #nhk_news https://t.co/ZdEscD3eXY

— NHKニュース (@nhk_news) 2022年5月22日

田口容疑者は4630万円が振り込まれて以降、3つの決済代行業者に繰り返し出金していましたが、逮捕後の今月20日、このうち1つの業者から町の口座に3500万円余りが返還されたことが捜査関係者などへの取材でわかりました。

20日ということは先週の金曜日。

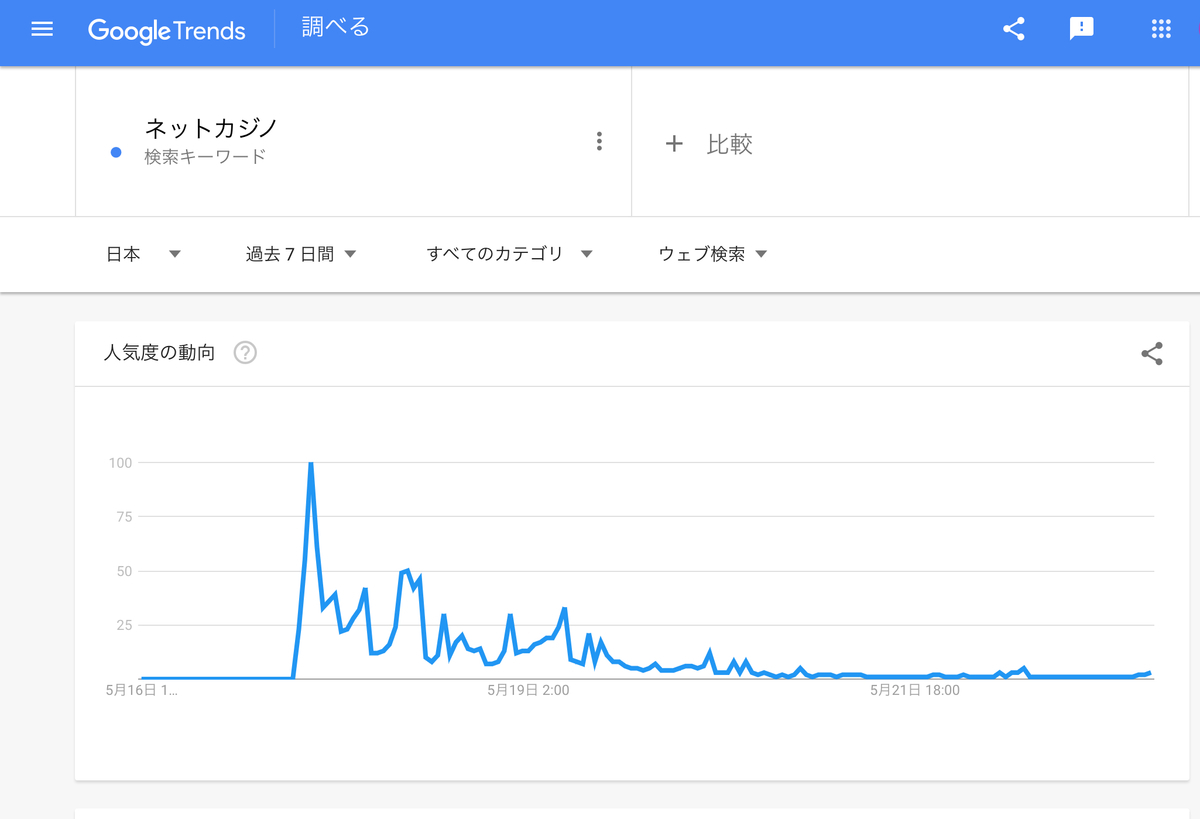

17日にネットカジノで全額使ったと報じられてその盛り上がりが沈静化し始めた頃。

Twitter上では多くの人が、決済代行業者の『返金するから捜査しないで』という意思を感じてるようで私もそう感じた。

もしくは警察や検察から『今回は返金に応じれば追求はしないが、今後は随時情報提供に応じること、然もなければ徹底的にやるぞ』と圧がかかったのかもしれない。

ところで決済代行というシステムには闇が感じられる。

背景にあるのは、①インターネットの発達と普及、②銀行の弱体化、この二つがセットで台頭してる業だと感じる。

バブル景気の崩壊後、日本のメーカーの弱体化が起きた背景には、メーカーがモノづくりをするよりも金融の方が楽に儲かると望み出したように感じてる。

できるなら銀行になりたいが、それは難しいから金融であればと保険や証券に色気を出した企業が増えたし、少し毛色が違うのが持ち株会社(〇〇ホールディングスのような)。

これらの根幹にはお金の流れを牛耳りたいという強い思いがあるとともに、その自由を強化したいという思いもある。

手取りや可処分所得を増やしたいという意識は必然的に、マネーロンダリングに向かう。

インターネットの普及を隠れ蓑にその隙間に潜り込んだのが決済代行という分野だと今更ながら感じる。

そんなことをされたら堪らないのが国家。

マネーロンダリングをしてるわけではないが(してるとしても合法的)、GAFAの存在も莫大な利益を上げてるのに納税をしない存在として国家と対立するという側面がある。

インターネット上のサービスはあらゆるものがマッチングサービス的になっている。

人と人、人と企業、人や企業と情報もマッチングで出会うようになっている。

決済代行は、思惑と思惑のマッチングに見えてくる。

そう思っていたら、ラジオでこんな話が流れていた。

住所知らない相手にも…「ソーシャルギフト」導入広がる #nhk_news https://t.co/JZKviJcpJo

— NHKニュース (@nhk_news) 2022年5月22日

友人どうしでも住所を知らないケースが増えていることや、コロナ禍で対面での接触を控える傾向が根強い中、今後もさらに需要が高まると見ていて、三越伊勢丹の重松祐歌マネージャーは「時代とともにプレゼントの贈り方も変わっていて、新しい体験を提供したい」

ソーシャルギフトは、マネーロンダリングならぬアドレスロンダリングになるのだろうか。

ロンダリングというのは現代に必須のキーワードなのかもしれない。