多様化したと言われる現代では、発言や行動が多岐にわたるようになった。

そういう多岐にわたる言動に潜む本音をどう読み解けば良いのか?

活路を見出すために使われていた"生産性を上げる"や"効率化"は、いまや"淘汰"を意味する言葉になりつつある。

現実社会における"淘汰"とは排除を意味する。

世間一般では、淘汰されるということは、"役に立たない"からと思われがちだが、果たしてそうだろうか?

私達が、日常見聞きするアメリカの話題は、イノベーションと向き合うシリコンバレーの話題だったり、セレブな話題だったり、自由とチャンスが満ち溢れた国と感じるような物が多い。

アメリカには、アメリカンドリームがあると、なぜか勝手にそう感じてしまうが、

今のアメリカは、アメリカンドリームを感じさせたアメリカと同じなのだろうか?

この話は、2014年に書かれたものだ。

この話を読めば、なぜトランプ大統領が誕生したかがよくわかる。

アメリカの場合も、醸し出される閉塞感は、拡大する格差が直接の原因と見られてるが、"旺盛な消費欲を満たすこと"が幸せだとする伝統的な価値観が拍車をかけているようだが、今が過渡期だとすると、古い価値観と新しい価値観の両方が存在してるはずだ。

そして郷愁を懐かしむように古い価値観をお手本にしようとすることが多そうだ。

これは、悲しい人間の性(さが)と言えるだろう。

落合陽一さんがおもしろいことを言っていた、しかしわかりづらい。

わかりやすそうなところを抜粋すると、

落合陽一氏が提示する、人口減少社会・日本の「撤退戦」に必要なもの

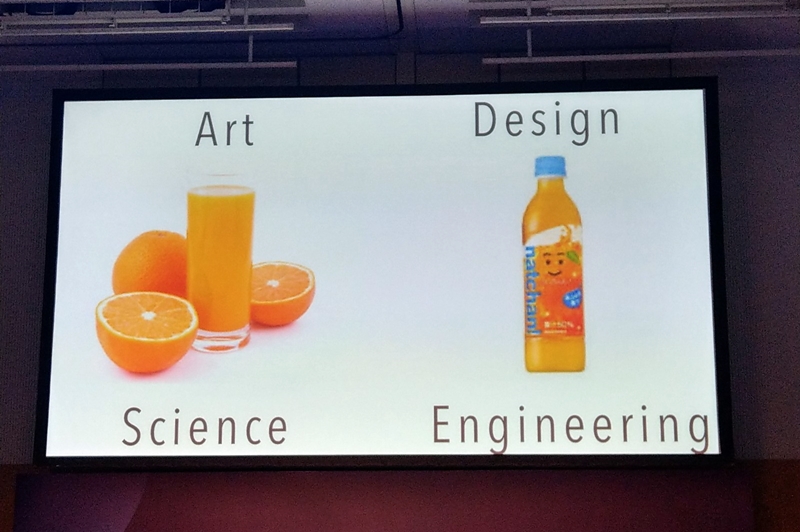

なっちゃんの例を出します。オレンジジュースを作ると、社会のみんながオレンジジュースの味を知るという意味でめちゃくちゃ価値がある。でも、1杯のオレンジジュースを何十万円もかかっていいから作ろうというのはアートの試みだし、そこに入っている物質を特定しろというのはサイエンスの問題だし。

そのアートとサイエンスが描いた最大の到達点を、どうやったらみんなに普及させられるかというデザイン、エンジニアリング。

私流の解釈だが、ブログに例えるならば、

Artは、頭の中に浮かんだ『何か』、

Scienceは、その『何か』に『テーマ』を見出すこと、

Designは、その『テーマ』をどう『表現』するか、

Engineeringは、『表現』したものをどのように『伝達』するか、

ということだと捉えたらしっくり来た。

現代社会の閉塞感の多くは、この一連の作業の先にある。

上記の図で言うならば、"なっちゃん"をいかに多く売るか、そのために何をすれば良いのか?

そこで行き詰まるのだ。

それが、アメリカンドリームすら失わせているのだ。

この行き詰まりを見せてる部分は、すべて古い価値観。

ここを、新しくしなければいけない。

もう気付いて、行動してる人もいるだろう。

古い価値観に囚われてる人は、大きな単位で物事を捉え過ぎているかもしれない。

あなたの出した本が2,000部しか売れなかったら、商業出版で次のチャンスはない。でも、買ってくれた人が2,000人もいる。デジタルデータにして直接売ればいい。今はその仕組みがある。500円×2,000部=100万円。年間3冊出せば年収300万円。単行本を何万部も売らなきゃ行けない事情は出版社側にしかない。

— はぁとふる売国奴 LINE@はじめました! (@keiichisennsei) June 12, 2018

新しい価値観を、どうやって発見すれば良いのだろうか?

コロンブスの卵なんていうのもヒントになるだろうが、おもしろそうな話があったので紹介。

「偶然発見されたものもあるが、それ以外の色はよく考えられた試みによって作られている」と彼は言います。「その時代の過程やテクノロジーを反映している」と。

自分は何色なのだろうか?

自分の色を表現できるだろうか?

自分の色を探してるつもりで、他人の色ばかり見てないだろうか?

悩みがあるのは、自分の色がわかってるからなのか、それとも自分の色がわかってないからなのか?

自分の色を、自分で作れるなら、それは楽しいかもしれない。