見出しだけ見ると、「それはそうだろうな」と感じスルーしようと思ったが、読んでみたくなった。

スキー場、苦悩の値上げ相次ぐ 電気料金上昇で「避けられない」

この記事の中から興味を持った箇所を抜き出すと。

今月上旬、片品村の丸沼高原スキー場ではオープンを間近に控え、人工降雪機でゲレンデの整備を進めていた。

リフトの運行や降雪・圧雪作業、レストランの床暖房など、スキー場は電気の消費量が大きく、影響を受けやすい。

本来スキー場とは、雪はタダで腐るほどあるからスキー場になるはず。

そういう意味では、旬の有効活用の模範例のはず。

しかし、計画というか皮算用が狂っているのだ。

これを読んで、温室で育てる野菜や果物が思い浮かんだ。

現代人は旬という概念を失いつつあるなという事と共に、旬自体が変化しているなと改めて感じた。

元々は、冬になれば豪雪が当たり前の場所がスキー場になったはず。

使い道のない雪を有効活用したのがスキー場で、雪を作る必要があるなんて元々は思ってなかっただろう。

しかし、事業化されると営業期間を長くしたい、あるいはより集客するためにとさまざまな方策を打ち出すようになると、旬と対立するようになったはず。

自然を相手に毎年同じことの再現を望んでもうまく行かないはずだが、それをなんとかしようとしたのは関係する人々にエネルギーがあったことと、皮算用の成立の両立があったからだ。

理由が地球温暖化なのかどうかはさて置き、降って欲しい時に雪が降らないと、また利用者の減少や客単価の関係で皮算用が怪しくなると、エネルギーの持続は怪しくなる。

そうなって初めて、客を含めて関係する人々のエネルギーが無理を押し通していたのだと知ることになる。

同じことは冬に、暖かい時期に旬の野菜や果物を求める気持ちとも似ている。

それを可能にするために寒い時期に温室やビニールハウスに暖房を掛けながら野菜や果物を育てることが必要になる、その姿と人工降雪機を使ってるスキー場が重なるのだ。

需要と供給の関係を旬を無視した上に成り立たせることができたのは、必要なエネルギーやコストが余計に掛かっても、それを苦にしないだけの価値観が必要だったのだが、そのことに気付くのは成り立たなくなりかけてからだ。

全く新規に始めることではなく、これまで続けて来たことほど過去の需要予測に基づいて計画されるだろうから供給側が先にリスクを取ることになる。

一方で需要側(お客側)は、現在となっては基本的には無い袖は振らない、いや振れない。

したがって、皮算用が外れる確率は圧倒的に供給側が高いのだが、先にコストを投じてるのでその分の回収はしなければならなくなる。

結果として儲けはなくても良いから原価は回収したいとなり、許容範囲を下げざるを得なくなる。

自転車操業で構わないから回し続けられれば良しとするようになる。

無理を押し通すエネルギーは、おそらく未知や未体験に対する興味や好奇心だったのだろう、何度か経験すると、あるいはリアルな擬似体験(リアルな映像を含む)が可能になると、好きだとしても、もはや強いエネルギーは生まないだろう。

無理が通る時とは拡大基調の時。

そんな時は大は小を兼ねるのだ。

大は小を兼ねる、この言葉は日常生活ではよく使う、いやよく使ったというべきかもしれない。

迷った時には値段の高い方を買えば間違いない、というような意味でも使っていた。

調べると、大は小を兼ねるにも反対語は存在するのだが、初めて聞くものばかりだった。

複数あるうちの一つを紹介すると、

杓子は耳掻きにはならぬ

なるほど、と納得できる。

使われ方を想像すると、事に臨んで是々非々で考える必要がある場合がよく似合う。

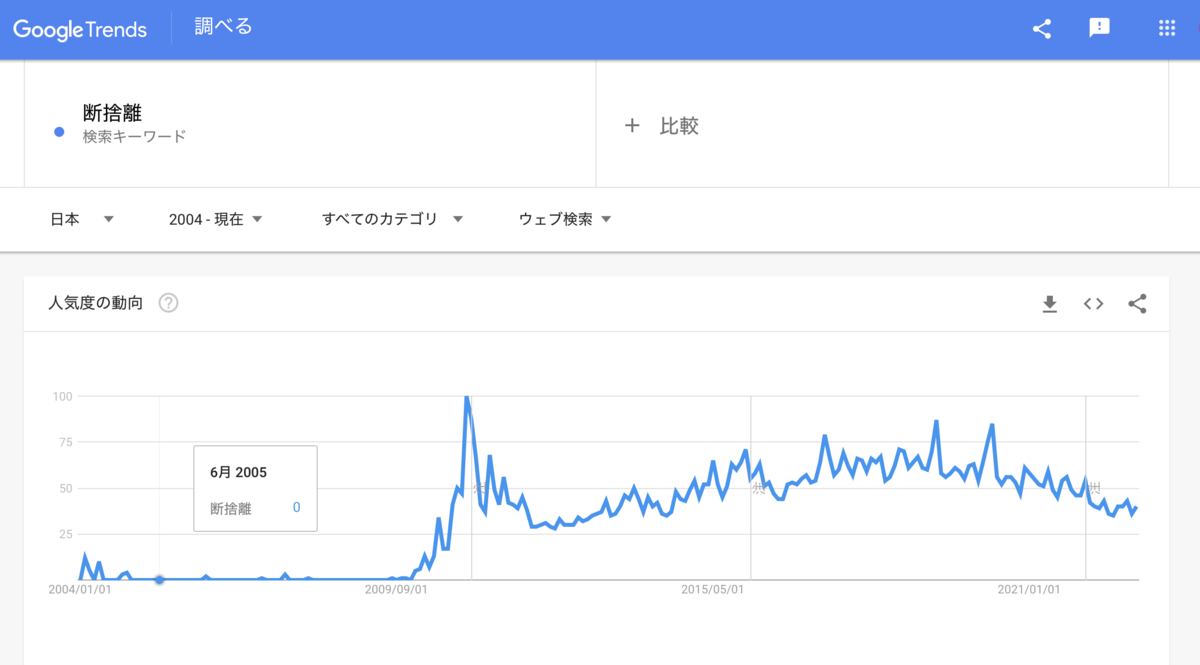

GoogleTrendsで断捨離の推移を見ると、2010年以降に認知されたことが分かる。

単なる流行り言葉が定着すると、きっと生まれたであろう価値観が「大は小を兼ねない」や、いつか必要になるの『いつか』は来ない、になりそうだ。

昔は未知や未体験は興味や好奇心を誘ったが、現代の未知や未体験は恐れや心配を誘うものの方が多いかもしれない。

何気ない記事だけど勝手に時代の空気感を妄想してしまった。

僕の悪い癖。